脳回路情報処理の根本原理の探求

名古屋大学大学院理学研究科附属ニューロサイエンス研究センター

Neuroscience Institute, Graduate School of Science, Nagoya University

センターについて

センター長からのメッセージ

名古屋大学大学院理学研究科附属ニューロサイエンス研究センターは創設7年めに入りました。「小型モデル動物の利点を活かして神経ネットワークの動作原理を解明し、ヒトも含めた生物の脳の柔軟性や可塑性の謎にチャレンジする」という設立の趣旨に沿って、新たな研究グループを迎えて再スタートを切りました。

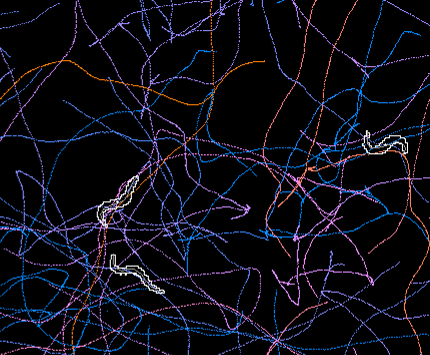

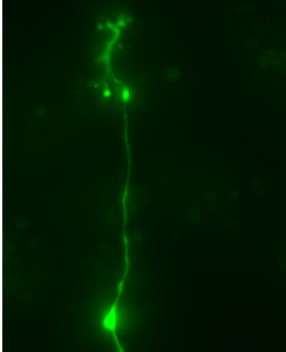

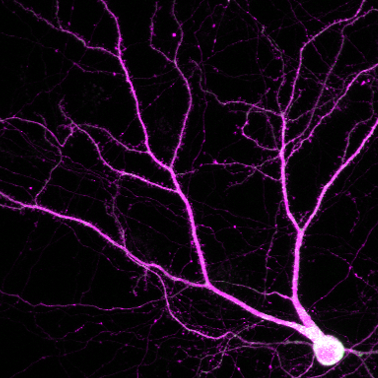

線虫やショウジョウバエなど無脊椎動物の脳の探究を一層深めるとともに、メダカ、ゼブラフィッシュ、マウスなど脊椎動物のより複雑な脳の研究を推進します。多面的な研究手法(順/逆遺伝学、行動学、形態学、生化学、薬理学、ライブイメージング、光/ 化学遺伝学、マルチオミクス、数理モデリング、情報科学など)を駆使して、究極のブラックボックスである脳が創発する情報処理機能、認知機能の謎にアプローチします。

創造的な研究を醸成するには、多様なバックグラウンドを持つ一人一人の脳が生み出すひらめきや発想を活かした研究を楽しむ雰囲気、アイデアを実現するための方法論、専門分野・生物種・世代の壁を超えて交流できる場、のいずれもが大切です。学内の学生や若手~シニア研究者が国内外から招いた研究者を交えて対話できる機会であったNSIセミナーや国際ワークショップなど、コロナ禍で休止していた研究交流活動も再スタートします。その際、コロナ禍の副産物であるハイブリッド会議システムや、日進月歩のAIによる字幕生成/同時通訳技術などを活用すれば、距離や国境や言語の壁も超えて、多くの高校生、大学生、若手研究者にニューロサイエンスの魅力と可能性を伝えられるでしょう。

学内においては、生命-創薬共創プラットフォームの一員として、生命農学研究科、創薬科学研究科、トランスフォーマティブ生命分子研究所、環境医学研究所、医学研究科などとの連携を強化しつつ、名古屋大学/東海国立大学機構の国際研究力強化に貢献できるよう活動して参ります。

理学専攻 生命理学領域 教授

木下 専

線虫やショウジョウバエなど無脊椎動物の脳の探究を一層深めるとともに、メダカ、ゼブラフィッシュ、マウスなど脊椎動物のより複雑な脳の研究を推進します。多面的な研究手法(順/逆遺伝学、行動学、形態学、生化学、薬理学、ライブイメージング、光/ 化学遺伝学、マルチオミクス、数理モデリング、情報科学など)を駆使して、究極のブラックボックスである脳が創発する情報処理機能、認知機能の謎にアプローチします。

創造的な研究を醸成するには、多様なバックグラウンドを持つ一人一人の脳が生み出すひらめきや発想を活かした研究を楽しむ雰囲気、アイデアを実現するための方法論、専門分野・生物種・世代の壁を超えて交流できる場、のいずれもが大切です。学内の学生や若手~シニア研究者が国内外から招いた研究者を交えて対話できる機会であったNSIセミナーや国際ワークショップなど、コロナ禍で休止していた研究交流活動も再スタートします。その際、コロナ禍の副産物であるハイブリッド会議システムや、日進月歩のAIによる字幕生成/同時通訳技術などを活用すれば、距離や国境や言語の壁も超えて、多くの高校生、大学生、若手研究者にニューロサイエンスの魅力と可能性を伝えられるでしょう。

学内においては、生命-創薬共創プラットフォームの一員として、生命農学研究科、創薬科学研究科、トランスフォーマティブ生命分子研究所、環境医学研究所、医学研究科などとの連携を強化しつつ、名古屋大学/東海国立大学機構の国際研究力強化に貢献できるよう活動して参ります。

理学専攻 生命理学領域 教授

木下 専

センター概要

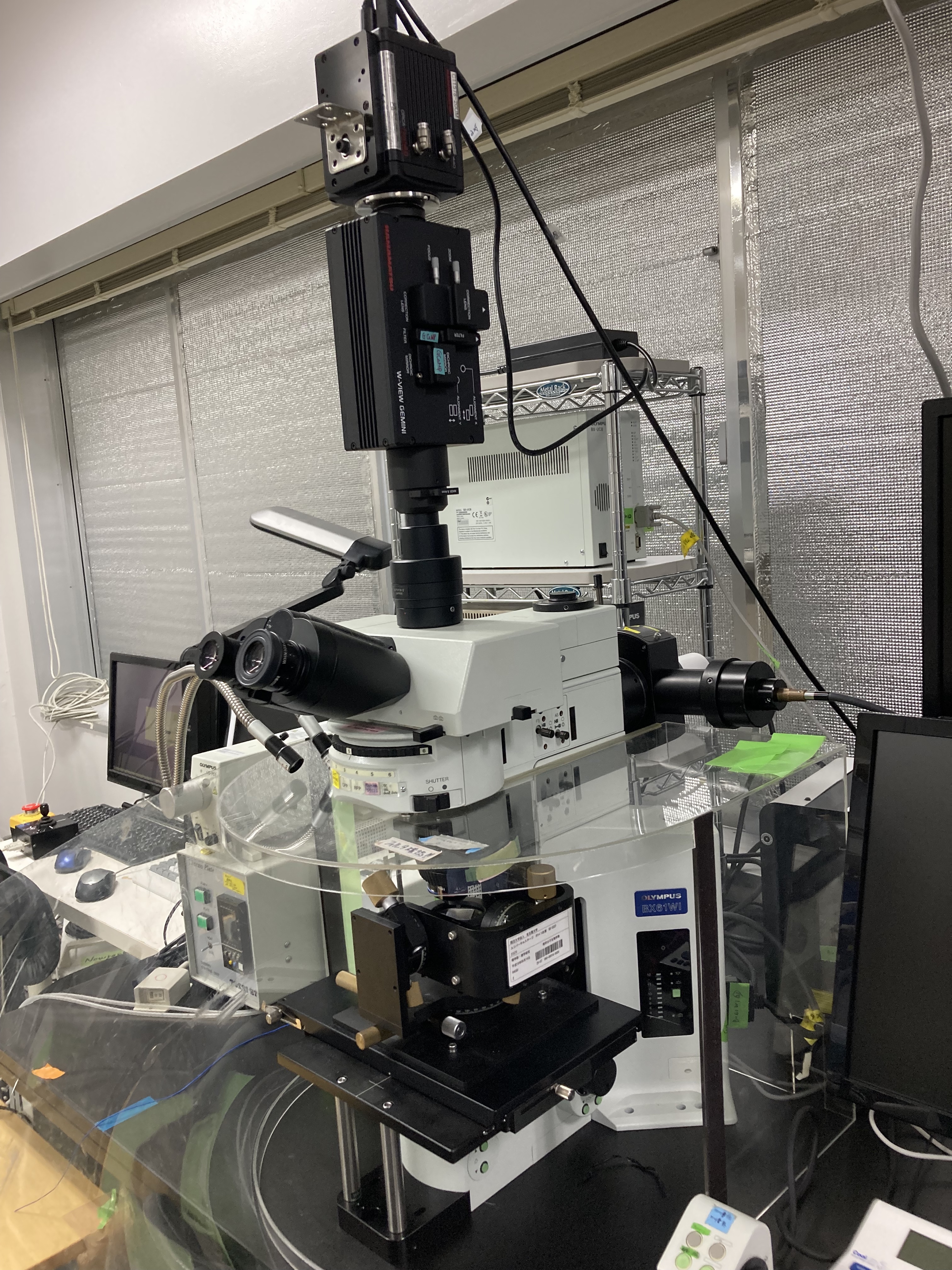

本センターは、小型動物の小規模神経系の特徴を活かした、「高時間分解能かつ高空間解像度の厳密な神経回路機能研究」に焦点をあて、動物行動をサブ・細胞レベルの神経機能から緻密に組み上げてゆくことを目指している、世界的にも類を見ない神経科学研究施設です。本センターで用いる線虫・ショウジョウバエ・小型魚類といったモデル動物では、いずれも遺伝学、分子生物学、イメージング、オプトジェネティクスなどの研究手法が揃っています。これらの実験神経科学研究と並行して、大規模画像データ解析と、生命現象の数理モデル化による理論研究を進めることで、私たちの脳が発揮する、柔軟な神経情報処理能力の本質的理解へと繋げてゆきます。

Contact

お問い合わせ

研究活動、専門分野など部門・研究分野に関する質問等は、それぞれの研究チームへ直接お問い合わせ下さい。

〒464-8602 名古屋市千種区不老町

名古屋大学大学院理学研究科附属ニューロサイエンス研究センター

.jpg)